Le cancer de Wanda ne lui laisse plus de doute : elle va en mourir, et rapidement. Abordant les soixante-dix ans sans comprendre où ils sont passés, celle qui dévora les promesses ambiguës d’une Pologne mal libérée se remémore ses amours, son métier de pédiatre, sa famille et les étapes politiques décisives de ses décennies conscientes… l’homme qui l’accompagne depuis quarante ans, ses deux filles, ses parents et son frère, ses amis et collègues forment un cortège enchanté qu’elle convoque entre deux assauts de la maladie, galerie de personnages jubilatoires comme Paulina Dalmayer excelle à en composer depuis Aime la guerre !, son premier roman. Le tout est surprenant, dépourvu de mièvrerie, sec et dru comme une trique décidée à vaincre les mouches en dépit de leur nombre. Jamais Wanda ne nous apitoie, et son récit nous commande de la juger pour ce qu’elle a tenté, partout, et jamais au regard de cette odieuse ultime épreuve qu’elle affronte. La précision vertigineuse des souffrances qu’elle endure nous prévient, nous rappelle, mais ne nous écrase jamais. Ce sont, à mes yeux, les plus belles pages du roman, empathiques mais déterminées, sans fausse pudeur devant ce qui nous arrive, la consomption terminale, la disparition, la dévoration des cellules par cette maladie largement incontrôlable, féroce lot de ceux qui ont raflé tous les carnets à la loterie du bon vivant.

Et que dire de ses vues d’aigle-mère sur ses deux filles, la bipolaire et la trop bien rangée ? La distance ferme qu’elle essaye de maintenir pour ne pas sombrer dans les gouffres avec elles, les leçons discrètes qui s’invitent in extremis alors qu’elle a répugné, avant toutes les autres, à endosser le mauvais rôle de les guider plus sévèrement sur le chemin de ses valeurs, forment un cœur bouleversant à l’ouvrage, qui gravite autour de l’enfant, celui qu’on soigne, qu’on espère, qu’on délaisse, qu’on tue.

Pour finir par une démonstration insolente de reconquête : celle de l’amour libre, qui ne veut plus jamais dire la même chose à présent, qui paraît nous chuchoter ses fantaisies d’un autre millénaire, derrière la paroi d’ambre qui nous a coulés, muséifiés depuis dans nos effrois de l’autre, de son corps, de ses désirs, de ses attentes. Cette reconquête qui n’a pas besoin de décréter son état, son camp, qui ne décline aucune identité, qui vole plus haut et plus large que les toutes petites serrures où nous essayons tous nos clés, oui, la voilà, la belle affaire de cet amour « libre » mais si loyal en son centre, libre à défaut de pouvoir avec un seul être qui les contiendrait tous, étancher son éternelle soif de communion et d’abandon. La déclaration d’amour d’Edward à sa femme mourante, en fin de volume, fait déjà date. On en a besoin. On avait besoin de Wanda, de Gabriela, de Konrad, on a besoin de décider si mourir est une terreur, comment, et avec qui mourir, si vraiment on le doit. On a besoin de décider qui valoriser, qui rejoindre, qui admettre à nos côtés, on a besoin d’aimer un peu plus que notre petite personne, de faire ces enfants qui reprennent l’humanité depuis le début, inlassablement, de chercher dans chaque nouvelle portée, chaque nouvelle gamme d’accompagnement, les ferments et racines qui vont enfin faire pousser un petit droit, solide, souple, joyeux. Une femme, un homme bientôt, qui ranimeront le cadavre qu’on devient. C’est trop brutalement que nous prenons congé de Wanda, qui agonise sans le faire exprès, qui n’a pas le choix de l’humilité mais se rattrapera dans la superbe d’une échappée de gamine, après 240 pages qui filent entre les doigts. Mais la suite est prévue, et nous attendrons donc, sur les bords du fleuve, le cœur battant. Paulina, à bientôt. Merci.

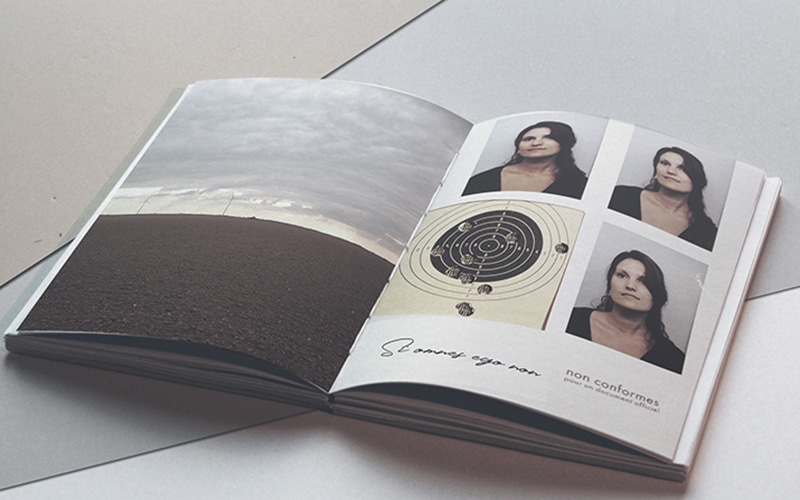

Paulina Dalmayer, Les Héroïques, Grasset, janvier 2021, 240 pages. Résumé éditeur.

*

Au ranch, on ouvre la fenêtre sur la neige et en se laissant traverser par le froid, on s’écoute Girls in Airports, Fables, en relisant un petit extrait :

« J’ai arrêté de me peser, évitant ainsi de chiffrer ma disparition » – Extrait :

La nuit commence à peine pour les habitués et ne je voudrais pas la gâcher en tombant dans les vapes. En outre, mon cou, mes épaules, mes bras, mes avant-bras, mes mains, mes doigts, mes côtes, ma colonne vertébrale rongée sur toute sa longueur par le cancer comme un vieux pull par les mites, mais aussi mon coccyx, mon fémur droit et mon fémur gauche, mes deux tibias, mes tarses et même les phalanges de mes orteils me font souffrir. C’est une douleur d’avant l’invention des antalgiques de palier 3, une torture orientale, que je comparerais à la tentative de remplir mes os avec du fer liquide. Elle me submerge, me rend hargneuse. Je presse Edward, « Dépêche-toi ! » Et je geins, en prenant la précaution de ne pas trop ouvrir la bouche car j’ai peur que mes dents ne tombent d’un seul coup. Boum ! Une poignée de pois chiches jetée par terre. Voilà qu’une force intérieure, logée en moi à mon insu, tente d’expulser mes yeux hors de leurs orbites. Je saisis ma tête entre mes mains, me couvre la bouche, ferme les paupières, je serre mon crâne, tente de maintenir ma mâchoire en place, en vain.

Seul un train me percutant à grande vitesse pourrait me soulager. La morphine ne viendra pas à bout du dragon en colère qui s’amuse à arracher, lambeau après lambeau, ma viande de ma carcasse. Edward saisit la situation, me prend dans ses bras, ce qui est, à ce jour, la pire saloperie qu’il m’ait jamais faite. Comment, soûl, arrivera-t-il à se traîner jusqu’à la porte, avec mes deux cent huit os pourris ? Presque cinquante kilos de restes avariés. J’ai arrêté de me peser, évitant ainsi de chiffrer ma disparition. Mais j’en ai vu quelques-uns qui sont descendus à moins de quarante kilos avant de crever. En combien de temps le dragon bouffera-t-il les dix kilos qui me séparent d’eux ? (pages 99-100)